間違えた!!都市計画問題(地域地区)は言ってる事は正しいからミスる。攻略法もあるよ【問15】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

- 2019.11.11

- 未分類

間違えた!!都市計画問題(地域地区)は言ってる事は正しいからミスる。【問15】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

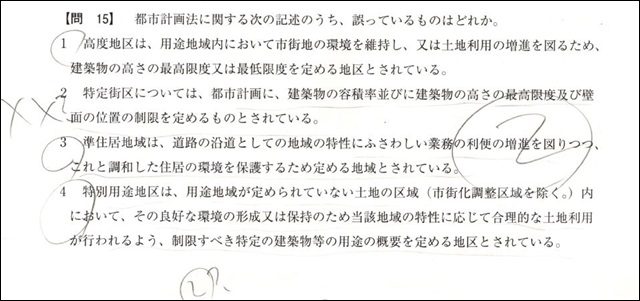

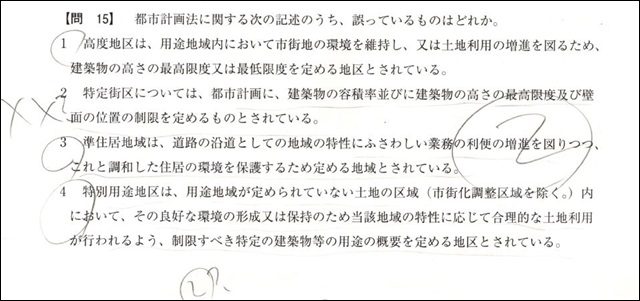

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

2特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

3準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

ということで、

私は2を選んでいますが、

正解は4でした。

間違ってしまった。

ということで、なぜ間違えたのか?全部の肢を検証していきます。

肢1高度地区について

平成28年問16の肢3にこんな選択肢がありました。

高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

平成28年度 問16の肢3

これは高度地区の説明でしたので、誤りですよ。

という問でした。ここで、高度地区は

「

用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 」

ということを覚えているはずなので、肢1は〇ですね。正しいです。

これは私もそう思いました。

肢2ですが、

「特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。 」

私は特定街区って何?と試験中思いました。

私は過去問中心に勉強しているので、

特定街区という言葉は過去12年分の問題に載っていなかったので、

なんのことかさっぱりわかりませんでした。

ですが、

きちんとテキストには載っています!!

でもテキストを読んでいたらこの肢を〇と選べたか?

というと微妙です。

あとは肢3と肢4を消去法で消せるかどうか?ですね。

肢3は

「 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 」

私も漠然と〇を打っていますが案外過去問ではでていませんし、

私のらくらく宅建塾テキストにも詳しく載っていません。

私は用途地域がいまいちわかりにくかったので、

用途地域画像検索 をして画像の中で見ていたのですが、

その説明文には同じようなことが載っています。

だけどこの選択肢は過去問とテキストをやっていただけでは

〇と判定できなかったので、〇か×か不明です。

次は肢の4を見ましょう。

4特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

私はこの説明文を読んで、ふむふむ間違えたことを書いてないな。

と思い安易に〇とし、

わけのわからない肢2を誤りだと判断してしまいました!!

ですが、

この説明は

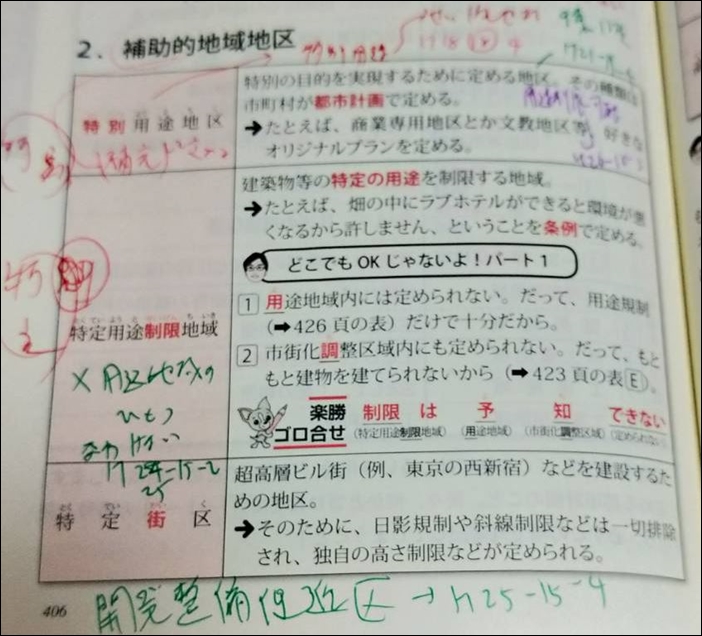

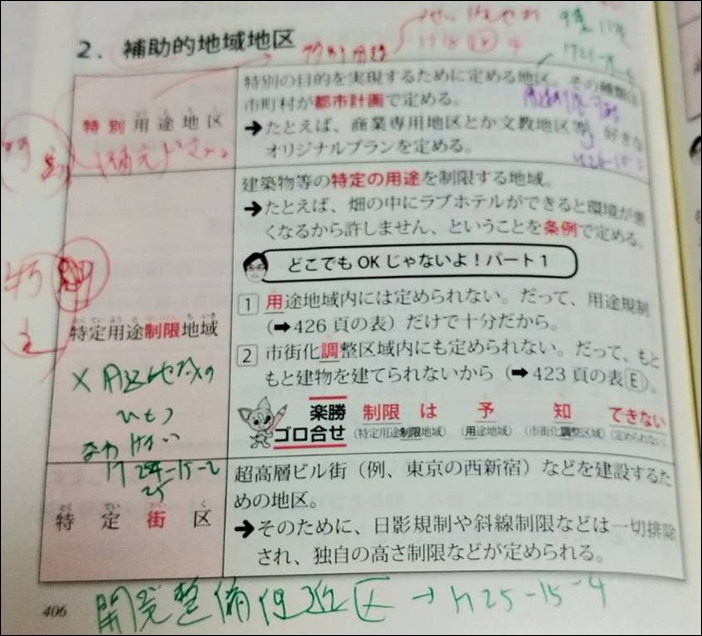

特定用途制限地域

についての説明だったんですね。

らくらく宅建塾 P406より引用

過去問にも何度もでているところです。

制限をするのが特定用途制限地域

特別用途地区というのは文教地区とか商業専用地区などを

さだめる地区。

ですから、肢の4で

制限すべき特定の建築物

と書いてあったらここに着目しなければなりませんでした。

過去問にも

特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築物の用途制限を緩和できる。

平成26年18-3 これは正しい。

特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

これは誤りです。なぜなら、これは特別用途地区に関する記述になっているからです。平成22年問16の肢4

どうですか?平成22年問16では特別用途地区についての記述を書いてあるにもかかわらず、出だしが、特定用途制限地域と書いてあるので、×と判断させる問題。

そして令和元年度では、特定用途制限地区についての記述を書いてあるにもかかわらず、特別用途地区と出だしが書いてあります。

説明内容は逆ですが、出題者の意図は、特別用途と、特定用途制限の間違いを問うているだけです。

ほかにも過去問では

特別用途地区内では、条例で、用途地域の制限を緩和することができる。

平成21年問19-4で〇を選ばせる。

用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

平成25年問15の2でも、

良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

と言う風にかかれていて、用途地域のひとつと言う点でこれは肢としては、誤りですが、特定用途制限地域についての説明が記述されています。

特定用途制限地域というのは制限すべき特定の建築物です。

なんなら制限という文言が入っていると解釈してもよいかもしれません。

というわけで、

この肢4を見ただけで、

過去問の知識で確実に誤りと判断できる問題でした。

私は安易に正しいと選んでしまった。

ミスです。

こういうのをひっかけ!

と呼ぶ人もいますが、ひっかけでもなんでもありません。

特定用途制限地域と特別用途地区

ほかにも

高度地区と高度利用地区のひっかけは頻出だと思います。

攻略法

補助的地域地区については、

問題をよく読んで、最初の出だしと後の説明が合致しているか?

私のように後の説明だけを読んで間違いない!!

と安易に判断しないようにしましょう。

ということで、

これは肢2、3については不明でしたが、

肢4が確実に誤りなので、

確実に取れた簡単な問題でした。

(私はミスったけど。)

-

前の記事

やっと骨のある問題がでてきた。2択問題。【問14】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.11.09

-

次の記事

悪魔がささやいた。【問16】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.11.12