やっと骨のある問題がでてきた。2択問題。【問14】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

- 2019.11.09

- 宅建は過去問とテキスト1冊しっかりやれば合格できる。

やっと骨のある問題がでてきた。2択問題。【問14】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

さて問14です。

この問題は2択問題になります。

見てみましょう。

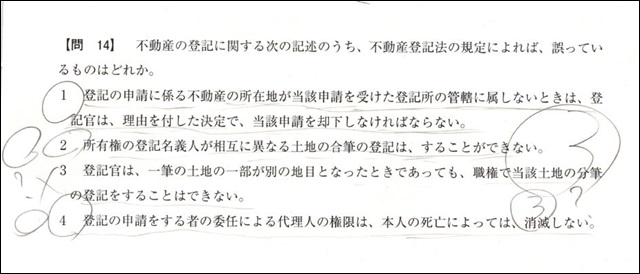

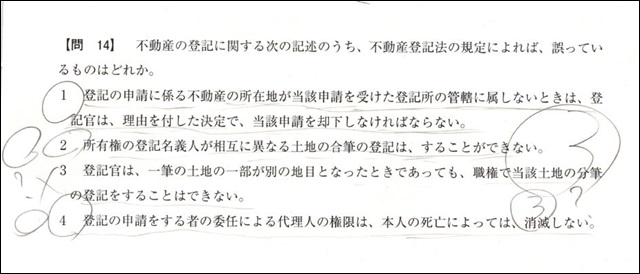

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。

3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。

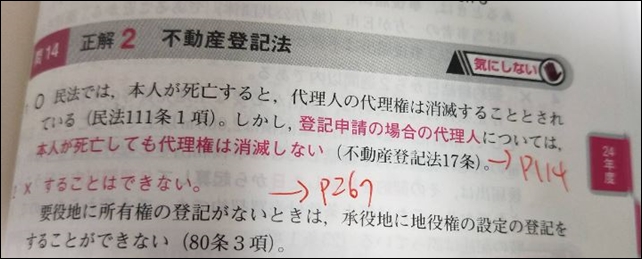

4登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

まず肢の1

「登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。」

私は〇と書いてありますが、感覚的にそう思っただけで、

過去問やテキストに書いてあったわけではありません。

登記所の管轄外なら「管轄外なので受け付けません」と理由をつけて却下するでしょう?と思ったのでぼんやり〇を選択しました。

だけど、

過去問やテキストで得た知識ではありません。

肢2は

過去に

平成23年問14で。〇 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。

平成20年問16で〇

二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

平成20年問16で〇

二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

などというところを見ていれば、

登記名義人が違っていたらできるわけないよね。

と思いますね。登記名義人が同じであっても地目が違うだけで合筆できないのに、登記名義人が違うのに合筆できる??

不動産登記法41条に書いてあることですが、

条文に書いてあることを知らなくてもできますよね?

私からすれば、

父と子は結婚できない。

母と子は結婚できない。

という過去問があって、

兄と妹は結婚できない。

に悩むような物です。

もしも平成23年の過去問、平成20年の過去問を

完全に解いて理解できていても、

今回の肢2を悩むような人がいたとするならば、

それは私も考えを改めないといけません。

そういう人には宅建試験は超難関試験だと思います。

しかも。登記人が別々のAさんとBさんの土地を合筆って

めっちゃトラブルの元やん!!

常識的に考えてそんなんしたらあかんやん!!

割合とかどうなるの?そんなややこしいことしたらあかんやろぉ。

と常識で考えても良いと思います。

肢の3に行きます。

一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。

って???

一筆の土地の一部が別の地目になんてなるの??

区画整理?道路のために土地買収?

でも一筆の土地の一部が別の地目になったら、なんか登記をしなくちゃいけない気がするけど、それって所有者がするべき?

職権でしてくれるの?

わかりません!!私の使った。過去問やテキストに載ってません。

(たぶん。)

肢の4は過去問どおり

ということで、

この問14は

肢1 たぶん〇っぽいが知らない。

肢2 過去問より〇

肢3 たぶん×?っぽいが過去問に載ってない。

肢4 過去問より〇

ということで、

私はなんとか運よく正解しましたが、

この問題は過去問の知識では2つしか消去できず、

2択問題ということでした。正解確率50%

私はなんとなくで選んで正答でした。ラッキー!