最後まで悩んだ問題:【問8】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

- 2019.10.29

- 宅建は過去問とテキスト1冊しっかりやれば合格できる。

最後まで悩んだ問題:【問8】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

この問題は悩みました。

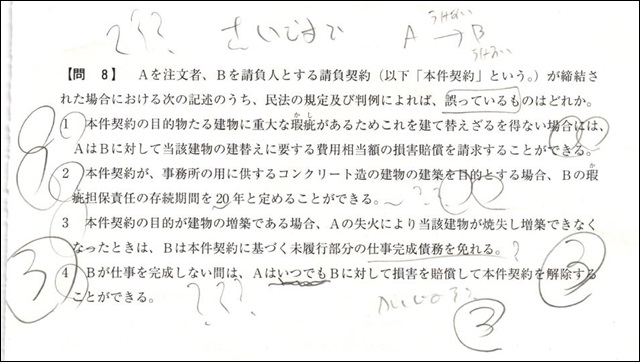

画像の一番上にもめちゃくちゃ汚い字で「さいごまで」と書いてあるのが読み取れますでしょうか?

わざわざこの問題は最後まで悩んだことを記録してあります。(笑)

肢1は完全に過去問どおりで〇。

肢4はいつでもっていうところにちょっとひっかかりはあったけど、〇

たとえば肢の1に関しては

平成24年の問5にこんな肢があります。

請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

平成24年宅建試験 問5の 肢3

これは誤りというのが正解で、認められないことはありません

建て替えに要する費用は認められますから過去問を勉強していたら、

超余裕で肢1は〇と判断できます。

肢4については

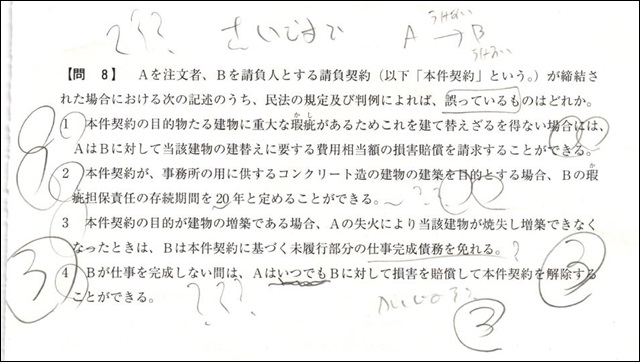

らくらく宅建塾にも書いてあるように、途中でいらなくなったら、

損害賠償して解除できると書いてあります。

私はいつでもというところに少しひっかかりましたが、

テキストに書いてありませんでしたが、常識的に考えて、

いらなくなったら損害を賠償していつでも解除してよいと思い〇と判断しました。いつでも解除できないならどういうときに解除できるの?って思いますよね。

らくらく宅建塾の良いところは、途中までの分の報酬と赤字で書いてあり、素人にわかりやすく書いてくれてあるんだけど、

その後(本番では「損害賠償」と表現する)と入れてくれてあるところが良いところですね。

わかりやすい、親切なテキスト

〇 注文者は、途中までの分の報酬(本番ではこれも。。。と表現する)を払って

不親切なテキスト、

× 注文者は損害賠償を払って

何のための損害賠償か?(=途中まで仕事した分だよね。)

と覚えやすくしてくれている気がします。

そして残るは、肢2と肢3です。

2本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。

これが誤りで、これを選ぶべきだったのですが、

私は、別に当事者がなっとくしてるなら20年でもいいんじゃないの?と思って悩みました。そして結局ミスりました。

肢の3は

3 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

まぁいま思えば別に当たり前に正しい気もするのですが、完成債務を免れると書いてある。としか書いてないので、そこには何か条件があるのじゃないか?〇〇すれば完成債務を免れる、当然には免れないのじゃないか?と深読みして間違ってしまいました。

話は肢の2に戻って、

なぜ20年じゃだめなの?と調べてみました。

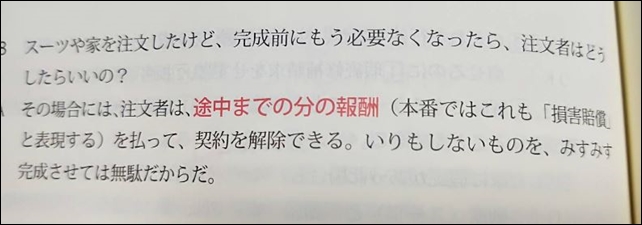

そこで民法 第九節 請負

の中から

(請負人の担保責任の存続期間)

というところを抜粋します。

民法 第638条 と第639条

第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

(担保責任の存続期間の伸長)

第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

ここにはコンクリート造は10年を担保責任の期間とする

と書いてあります。

でも。基本はそうだけど、合意によって延長できるでしょ?

と私は思ったわけです。

で。延長についても規定されていました。

639条。 伸長は167条に書いてある消滅時効の期間内に限り出来る。

何??そんな条件あったのかよ??

消滅時効の期間って。。。もしかして??

167条を読んでみましょう。。。

(債権等の消滅時効)第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

民法 167条より 引用

消滅時効は10年でした。

担保責任の延長期限は民法の規定により10年と定められていたのです。

よって20年と定めることができるという

肢2は誤りでした。

そんなもん知るか!!

肢3を間違いなく切れたらよかったのですが、

この問題は肢2か肢3かで悩む

ヤマカンの正解率50%の問題だったと考えます。

肢1と4は確実に過去問や基本テキストで除外できますので、

エンピツコロガシで正解率50%問題です。

最後に追加になりますが、

肢2には事務所と限定していますが、これが住宅の場合には特約で20年でもOKのようです。

住宅品質確保法 瑕疵担保 20年 でぐぐると出てきます。

瑕疵担保については法律が変わる可能性もありますが、

今後 同じような問題が出たときに、

住宅については特約で20年に延長できる。

ということも頭の片隅においてもらえればよいかと思います。

事務所用とわざわざ書いてあるところもポイントだったんですね。

-

前の記事

【問7】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.10.28

-

次の記事

いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.10.30