【問7】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

- 2019.10.28

- 未分類

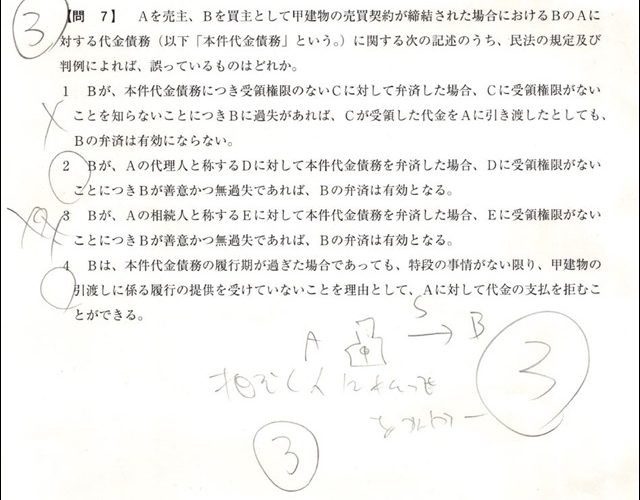

令和元年度宅地建物取引士試験、問7

【問7】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

1Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

2Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

3Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

4Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

私が選んだ答え:3

3が誤っていると思いました。

肢1と肢3で迷いました。

肢2は当たり前の話で正しい。

肢4も同時履行で当たり前。特段の事情があって、事前に前払いを同意してあったりしたら、別でしょうけどね。正しい。

らくらく宅建塾 P264より引用。

らくらく宅建塾 にもちゃんとキーポイントとしてかかれています。

その上で肢1と肢3で迷いました。

正解は肢1でした。

そう答えを聞いて、肢1を読むとそりゃそうでしょ?

Aに対してお金を返さないといけないBが、

Cが口先だけで「Aに渡しておいてやるから、借金の100万円を

私に渡しなさいよ。」と言った場合には、

BはAに確認するなり、Cが本当に信用に信用できると確認して無過失で代金を渡すべきなんですよね。

それなのに、それを怠って(過失!)よく、確認もせず(過失!)Cにお金をほいほいと渡してしまった。

でも結局Cは悪い人じゃなくて、よく調べなかったけど、結局Aにお金が引き渡された。

そのとき弁済が有効ではない。

それはおかしいでしょ!!

ということで肢1が誤りだったんですね。肢1が正解。

それをなぜ私は肢3を誤りと思ってしまったのか。

試験中の緊張状態の中、

民法はいろいろな可能性を考えて答えていく必要があります。

私が何を間違って肢3を選んでしまったか?

この文章を読んでいるあなたも、

肢1を見て、「これは誤り!!」と気付いたとしても、

私のように間違う可能性もあるので、

そんな間違いはしないように↓を参考にみておいてください。

私の実際の問題用紙にも肢1には×と打ってあります。

肢3はたぶん最初?としたと思います。

その後確定して××としています。

令和元年度宅地建物取引士試験、問7

肢2は代理人と称する人Dに弁済するときは〇とわかりました。

でも肢3は相続人と称するEですよ。

私が考えた架空の物語を披露します。(間違ってしまった架空の話です。)

Aが父親、BはAの甥っ子、EはBのいとこ

という物語を空想しました。

Aが甥っ子のBに建物を売ったときに、

Aの息子であり、Bから見たらいとこのEが

「相続人の僕が、お金を受け取りに来た」といいました。

Bは当然Eが相続人であることはわかりますし、いつも見ている知っている顔で、Eが相続人であることは間違いなく知っています。

でもEはAのお金を横取りするために嘘をついていました。

そしてEはAにお金を渡しませんでした。

そのときは弁済は有効にならないんじゃないの?

相続人に払ったからって有効になる???

そのとき、相続人であることは間違いありません。。(知っていて、過失がありません。)そういう意味で善意無過失だと判断してしまいました。

相続人ということに善意無過失で渡したとしても、それが結局父親に引き渡されなければダメなんじゃないの?と考えてしまったわけです。

でも実際は相続人であることに善意無過失じゃなく、

受け取り権限がないことに善意無過失だったので、

つまり受け取り権限があるように間違いなく見えた。

という風に判断をしなければならないのでした。

今から考えれば肢3は正しいです。

でもこの問題は

過去問と、テキストをしっかりやっていれば2個は確実に選択肢から外せましたので、

50%の確率で正解できたと思います。

っていうか合格する人は普通にみんな正解してそう。

実際の本試験では、難しく考えることも必要ですが、

本当に迷ったときには一度頭をリセットして、

やわらかい頭で考えれば肢1が正解と導けたのではないかな?

と思います。

変に考えすぎて、「(いとこが)相続人であることに善意無過失」と読んでしまいました。

-

前の記事

【問6】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.10.27

-

次の記事

最後まで悩んだ問題:【問8】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.10.29