難問。しっかり理解していれば解けるんだけど。【問11】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

- 2019.11.05

- 未分類

難問。しっかり理解していれば解けるんだけど。【問11】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

これもめっちゃ悩んだ問題です。

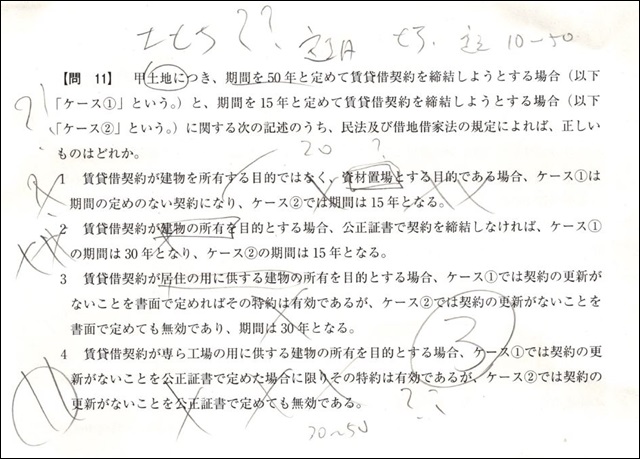

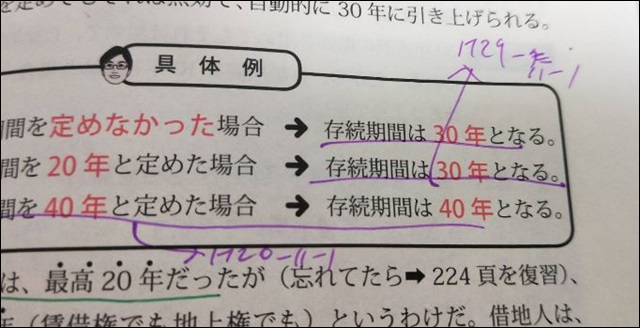

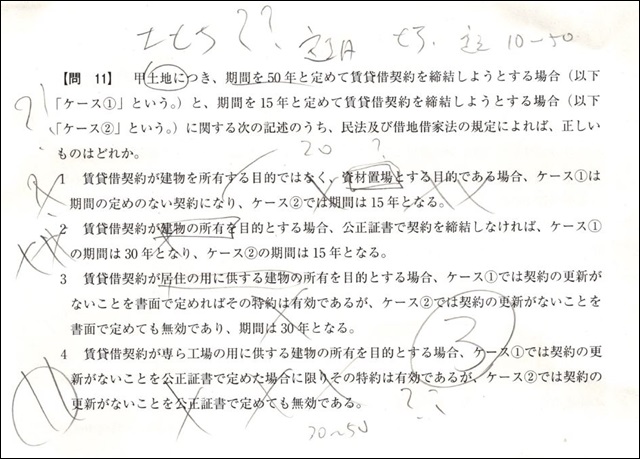

甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。

2賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。

3賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。

4賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

正しい物を選ぶ。

めっちゃややこしいけど、

確実にテキストに載ってる内容ですよね。

まず肢1は

資材置き場を目的ということは>民法の規定が適用される。

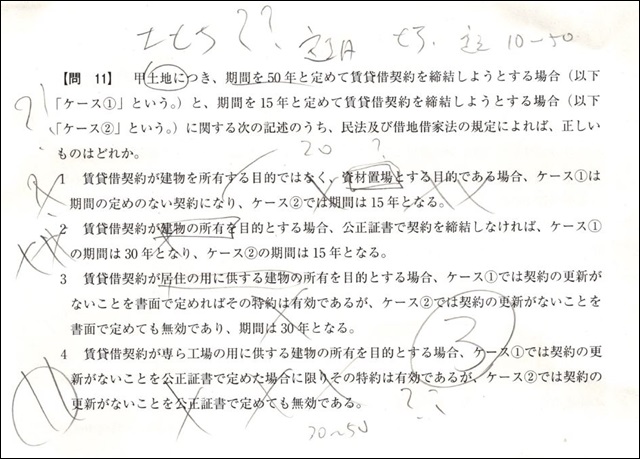

民法では最長20年。

もしも20年より長く契約したらどうなるか?

20年に短縮されるのか?

それとも期間の定めのないものになるのか?

らくらく宅建塾 P224より引用

私が汚い字で書いてあるように、

35年としても20年になる。

とも書いてありますし、テキストにも

自動的に20年に短縮されると赤字で書かれています。

ということで肢の1は確実に×ですね。

では肢の2に行きましょう。

次は先ほどの資材置き場=民法適用ではなく、

建物の所有ですので、借地借家法の話です。

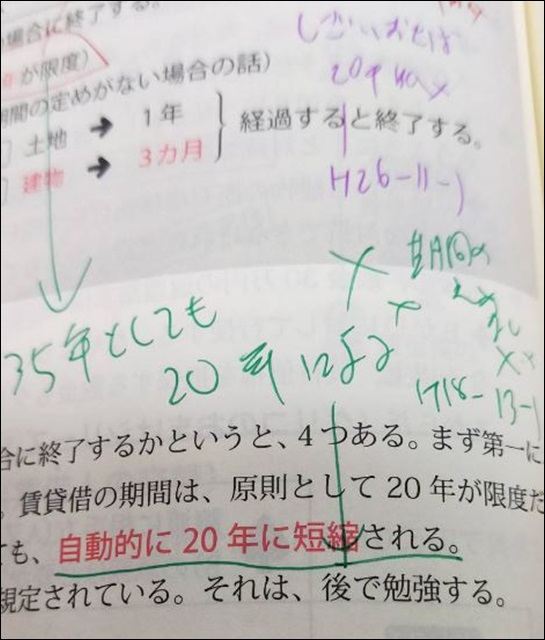

らくらく宅建塾 P229より引用

借地借家法の借地権の最低期間は30年ですよ。

30年より短い15年と定めても自動的に30年になりますよ。

という話です。テキストにしっかり書いてあります。

ここは超きほんなので、×××と

私が絶対の自信をもって誤りと認めたことが伺えます。

肢の3です。

居住用の建物で、50年の借地権を更新がないことを定められるか?

私も一度ダメな気がして×を打ってありますが、

別に悪くないですよね。更新しない3つの借地権として、

これが載っていないテキストはダメテキストでしょう。

載っていないテキストがあれば、教えてください。

そして、事業用借地権以外の居住用の場合は、最低30年以上の借地権があるので、15年と定めても30年になりますね。

これも正しいですね。はい。

ということで私はこれを選んで正解でした。やったー!!

肢の4

工場の話が出てきました。

居住用と違い、公正証書で定めた場合に限って、

30年よりも短い10年以上50年未満の借地権が設定できる

事業用定期借地権のことも視野に入ってきます。

ケース1の50年は定期借地権なので、公正証書不要。

50年未満なら公正証書があったときに限る。

だから前半はダメ誤り。

そして後半も事業用は10年以上、50年未満の時に、

公正証書で定めたら有効なので誤り。

前半も後半も×××です。

私もちゃんと読めば×××と試験中判断できました。

テキスト片手にすれば絶対に解けますよね??

一応右上に、 定期10-50と書いてあったりしますね。

こういうのを覚えているときにテスト中に一気に書いておくとよい

かもしれません。

下のほうにも30-50と書いてありますが、

これは何の意味でしょうか?笑。

ということで、

問11は過去問でよく問われていることですが、

前半と後半の二つを判断するということで、

4択というよりも8択問題みたいな風に感じられるので、

難しい、ちゃんと理解して覚えておかないといけないな。

という問題ですね。

過去問でしょっちゅう問われている内容ですけどね。

-

前の記事

【問1-10まとめ】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば何点取れたのか? 2019.11.03

-

次の記事

私はこれを一本釣りと呼ぶ。【問12】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか? 2019.11.06